各界で活躍する多くの同窓生を紹介するシリーズ第7回は働きながら高野連の審判委員として審判のキャリアをつまれ、今年は全国大会、夏の甲子園で審判(塁審)として2試合を担当された板原 虎ノ介さんです。

【どんな高校時代だったか?】

・2014年に高津高校に入学後、すぐに硬式野球部に入部しました。決して強いチームではありませんでしたが、監督で野球部顧問だった犬山亮先生(体育科教諭)のもと「甲子園出場」という目標を掲げて、自分たちなりに本気で野球に打ち込み、引退まではほとんど「野球漬け」の毎日だった記憶があります。

・2年次からは文系に進みました。文系クラスということで男子の人数は少なかったですが、その分団結力が強かった印象です。

・そこで出会った仲間たちとはよく遊んでおり、私の実家が高津から近かったこともあり、私の実家がよく「溜まり場」になっていた思い出があります。また、その面々の多くには「塾には行かない」という謎の意地(?)があり、基本的には学校の図書室や教室に集まって勉強していました。

・しかし、そんな意地も限界を迎え、センター試験直前まで「息抜き」を大義名分にして、やりたい放題していたことのほうが思い出に残っています(笑)

【高校卒業後は?】

・高校を卒業してからは大阪市立大学(現・大阪公立大学)の文学部に進学しました。元々社会科全般が好きで、高校時代は日本史選択でしたが、大学では地理学を専攻し、公共交通機関とその沿線の地域振興をテーマに卒論を執筆しました。その後、「地元に貢献したい!」という思いで、上本町に本拠を置く近鉄グループHDに就職しましたが、最初の配属で言い渡されたのはなんと「近鉄名古屋駅」でした(笑)

・そこから現在に至るまでの約4年間は、大阪を離れての生活が続いています。

【審判をはじめたキッカケは?】

・大学への入学後、高校時代に叶うことのなかった「甲子園出場」の目標を果たすためにはどうすればよいか?を考えたときに、1つは教員になって指導者として甲子園に行くこと、そしてもう1つは審判として甲子園のグラウンドに立つことの2つの選択肢が思い浮かびました。元から練習試合などで審判をするのが比較的好きであり、父が中学野球で審判をしていたこともあり、審判という存在が身近であったのは大きかったかもしれません。

・大学時代は教職課程を履修しながら、その一方で1回生から審判としての活動を始めました。そのうちに審判の魅力に取りつかれ、次第に選手としては経験できなかった大きな試合にも立てるようになり、自分と甲子園との距離感が近づいていく感覚があったため、就職後もそのまま審判活動を続ける決意をしました。

【甲子園を担当するまでの経緯は?】

・まず大阪府高校野球連盟(高野連)の審判委員としてキャリアをスタートさせ、大学時代には練習試合も含め年間約100試合ぐらいをジャッジしました。就職後も週末の度に大阪に帰ってはグラウンドに立つ生活を続け、大阪の決勝戦や近畿大会の試合も経験させていただくことができました。

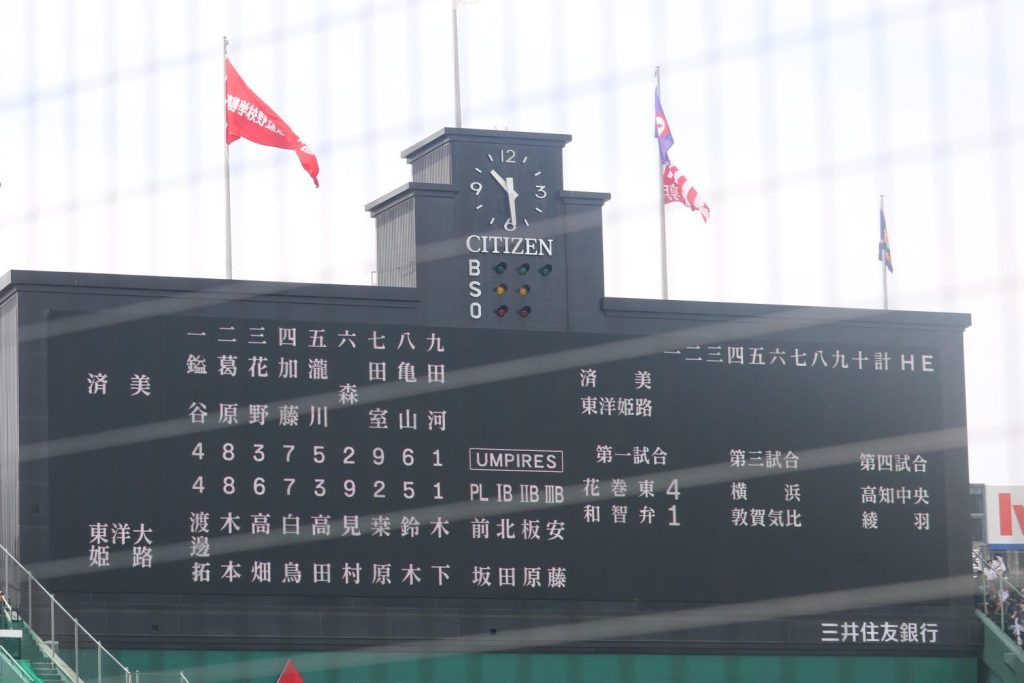

・そして、今年の春に大阪府高野連の審判部長から、全国大会(=甲子園)の審判委員としての委嘱をいただける話を受け、この夏の第107回大会の試合を担当させていただけることになりました。

【甲子園はどんなところだった?】

・今大会では2試合で塁審を担当させていただきましたが、まず思ったのは”自然と力が湧いてくる場所”だなぁということでした。3万を超える大観衆に囲まれる高揚感なのか、完璧に整えられたグラウンドなのか、何がそうさせるのかはわかりませんが、自然と普段以上のパフォーマンスが出せるような不思議な感覚がありました。でも身体は正直で、試合を終えた後の疲労感は未だかつてないほどでした…。

・また、甲子園大会はNHKを通じて全試合が地上波で全国に生中継されるわけですが、それゆえに日本における野球文化は、全国津々浦々の老若男女に浸透している面があると考えます。その意味で、甲子園は日本の野球文化の発信源であり、それが「聖地」と呼ばれる所以であるのだと思いました。

・「聖地」が「聖地」であり続けるために、その裏ではグラウンドキーパーの阪神園芸のみなさんやアナウンスブースの方々、メディカルチーム、そして大会運営にあたる主催者や先生方など、本当に多くの方々のご尽力があることを大会に参加して強く実感しました。

・そして、私自身もそんな大会に参加する一員として、それに見合う審判委員でなければならないと改めて思うことになりました。

【高校野球の審判委員の魅力は?】

・野球というスポーツを通じて、選手とその周囲の人々の人生に関わることができるところです。今の自分がそうであるように、野球部のメンバーで集まると、自然と「あの時の試合がどうだった」というような話になります。選手たちだけではなくて、周囲の家族や友だちの中にも1つの思い出として残っていることだと思います。

・高校野球の2年半は、強い/弱いや上手い/下手に関わらず、それぞれの人生に深く刻まれるものであり、そこに携われることにやりがいを感じます。だから、同じスポーツをしていた1人の先輩として、夏の大阪大会の1回戦から、負けて引退を迎えた3年生に対しては、「高校野球生活お疲れさま、これからの人生も頑張るんだよ」と心を込めて、ゲームセットの宣告をするようにしています。

・また、選手たちの素晴らしいプレイに応えられるよう、そのプレイに賞賛を込めて最後の一筆を添えるようなジャッジを心がけています。そのため、選手と同じ熱量で試合に臨む必要があり、常にあの頃と同じ若々しい気持ちで居続けられるのも魅力ですね。

【高津同窓生とのつながりは?】

【高津同窓生とのつながりは?】

・野球部の同期や先輩・後輩、冒頭のクラスメイトとは今でもよくご飯に行ったりしています。野球部のOB・OG会にも顔を出すようにして、大先輩のみなさんとも積極的に交流を深めるようにしています。

・そのほか就職してからは、文系理系や部活の垣根を越えて、愛知・岐阜・三重の東海3県の69期生に声をかけて「高津名古屋会」なるものを結成しました。多いときには10名近くいたメンバーも、それぞれ異動や転職を経て少なくなってしまいましたが、今でもたまに集まっては思い出話に花を咲かせています!

【取材後記】

・硬式野球部OB・OG会長の田中篤氏から情報をいただき、写真・記事も提供いただきました。また写真・記事内容の使用許可に関しましては尾上前校長(現高野連:副会長)を通じ、を高野連に確認を取っていただくなど、大変ご協力をいただき、感謝いたします。